環境変化の激しい現代の企業経営において、組織風土は単なるバックグラウンド的要素ではなく、企業の成功を決定づける核心的な要素の一つとなっています。

その一方で、目に見えない組織風土をいかに形成し、改革していくかについては、多くの経営者が頭を悩ませている課題と言えます。

そこで今回は、組織風土の正しい理解を深め、どのようにしたら良い企業風土が醸成され、変革がされていくのか、そのポイントに焦点を当て解説をしていきます。

組織風土とは?

組織風土とは、明文化されたルールや規定以外で組織成員の思考や行動を左右しているその組織固有の影響因子を指します。

より具体的には、その企業で培われた社員の行動スタイルや意識の暗黙的なルールやパターンを意味します。これは、当企業の経営者のポリシーや社員の性格、成功や失敗の体験、組織体制や評価体系など、様々な要因によって形成されます。

組織風土を説明する際に重要な「組織の7S」の概念

組織風土を詳しく説明する上で重要なのが「組織の7S」の概念です。

組織の7Sとは、1982年にマッキンゼー&カンパニーのトム・ピーターズとロバート・ウォーターマンの共著『エクセレント・カンパニー:超優良企業の条件』の中で提示された組織の枠組みです。組織の7Sは、組織を7つの構成要素に分解し、分析や評価をするための枠組みであり、ハードのSとソフトのSとに分けて捉えています。

具体的な、ハードのS、ソフトのSの区分については諸論あるところですが、フォスターリンクでは下記の図のように考えています。

組織の7Sとは、この図にもある通り、下記の7つを指します。

1、Strategy(戦略)

2、Structure(組織構造)

3、System(システム)

4、Staffing(スタッフ)

5、Shared Value(共通の価値観)

6、Style(スタイル)

7、Skill(スキル)

この中で、Structure(組織構造)、System(システム)、Staffing(スタッフ)は、具体的かつ明示的に設計が可能な領域であるため、「ソフトのS」と呼びます。

この3つの領域が、組織を構成する要員のものの見方や考え方、行動パターンなどの行動様式を作り出し、それを運用していくことによって組織風土を作り出します。そして、この作られた風土がまた組織構成員の行動様式に影響を与えていくという仕組みとなっています。

組織風土と組織文化との違い

組織風土と似た言葉に、組織文化という言葉があります。

両者は同じ組織内で醸成され変化していくものですが、その違いにはどんな点があるのでしょうか。

ここでは、両者の違いについて論文や研究結果も交えながら詳しく解説していきます。

| 組織風土 | 組織文化 |

|---|---|

| 組織文化の一部をなすもの | 組織風土を内包する上位概念 |

| 目に見える、感じ取れるもの | 通常、意識することができないもの |

| 変わるもの、作り変えられるもの (社風、雰囲気) | 安定して変わらないもの (体質、その会社らしさ) |

これまで、組織風土と組織文化については、数多くの論文が発表されてきました。

まず、組織風土は、1950年代前半に産業心理学的な側面から登場した概念です。

一方、組織文化は人類学的な側面から1980年代に誕生し、両者は組織風土概念の緻密化に関する研究が盛んに行われたことによって1990年代前半にかけて隆盛期を迎えています。

組織風土と組織文化の概念はこれまで様々な形で定義されていることから一致した見解はないものの、

国民文化研究の第一人者であるHofstead et al.は、組織文化は以下の2つのレベルからなる複合的な概念として捉えることができると論じています。

1.組織内の目に見える行動パターンや具体的な事象を組織文化として捉える立場

2.組織内で共有されている価値観や仮定といった目に見えない概念を組織文化として捉える立場

これら2つの立場を考えると、組織風土は組織内の目に見える行動パターンや具体的な事象に相当すると考えられます。

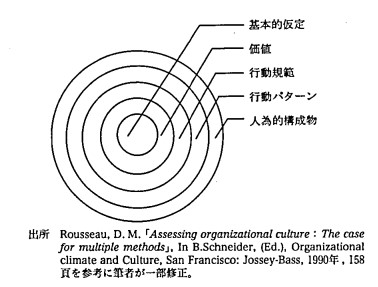

上の図は、Rousseauが提唱した組織文化の層状モデルですが、この中の「人為的構成物」「行動パターン」の一部が組織風土です。

つまり、組織文化は組織風土を包み込む概念として考えられ、組織風土の上位概念と言えます。

また、組織風土は上司や経営者のふるまいや組織における責任、意思決定、権力の構造、モチベーションなど、各組織によってコントロールしやすい要素から影響を受けているため変化しやすいことが挙げられます。

一方で、組織文化は外部環境や組織の戦略、経営の意思決定を行う経営層などからの影響を受け、その組織全体の沿革や慣習などに基づく目に見えないルールや価値観に関連していることから、変化は生じにくいと言えます。

組織風土と企業風土とのちがい

組織風土と企業風土の一番の違いは、対象となる範囲です。

具体的には、組織風土はその組織(チーム、部署など)の、企業風土は企業全体に根付いている価値観などを指します。

つまり、多くの場合、企業風土は組織風土を内包している言葉と言えます。

組織風土が注目されている背景

組織風土が注目されている背景としては、近年における日本企業を取り巻く環境の変化が関係しています。

具体的には、グローバル競争の加速やIT技術革新、人口減少による国内市場の縮小や労働人口の変化など、あらゆる要因により目まぐるしく変化する中で、今後の先行きに対する不確実性が増しています。

また、内部環境についても、従業員の働き方が多様化する中で、各企業が従業員一人ひとりが意欲的に仕事を進められるよう職場環境を整備することが求められたり、CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)や環境経営といった取り組みにも見られるように、社会への貢献を問う傾向なども見られています。

このように、企業が内部的・外部的要因に対して適切な策を迅速に講じなければならなくなっている状況下で、組織内の価値観や行動規範の変換が必要であると指摘されてきています。

つまり、経営環境が急激に変化する不安定期における変革には、組織にも同じように急激な変化が求められ、その変革には価値観やビジョンの変換が伴うことから、組織風土が注目されていると言えるでしょう。

組織風土の機能とメリット

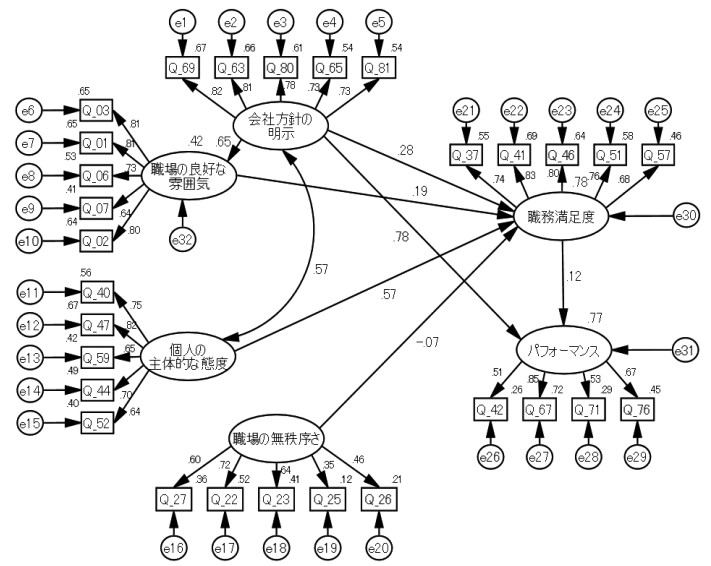

良い組織風土は、以下のような機能を通して、組織メンバーの職務満足度とパフォーマンスを向上させると言われています。

【組織風土の機能】

1.メンバーのモチベーションやコミットメントを高める

2.判断基準を提供する

3.行動を方向付ける

4.コミュニケーションを促進する

良い組織風土は、従業員が自分の仕事に価値を見出し、組織の目標に深く関与することを促します。このような環境では、従業員は自己実現を図り、より高いレベルの仕事の達成に向けて動機づけられます。

また、組織風土は上述した通り、組織を構成する要員のものの見方や考え方、行動パターンなどの集積から作られたものであるため、一貫性のある判断基準や行動基準を提供することが機能の一つと考えられています。

最後に、コミュニケーションを促進する機能ですが、共通の組織風土の中に属するメンバー間では仲間意識やコミュニティ意識が芽生えます。

このような環境では、メンバーは批判や否定的な結果を恐れることなく、オープンにコミュニケーションを取ることができるため、組織風土にはこういった機能もあると言えるでしょう。

組織風土を変容するための手順

組織風土は抽象的な概念のため、企業にとっては変革に取り組みにくい一面があります。

ただ、企業が経営環境の変化に対応するために進める各種施策や変革を効果的に結び付けるためには、それに合わせて組織メンバーの行動パターンや価値観などに関連する組織風土を変容することが一つの有効な手段になります。

そこで、ここでは、組織風土を変容するために取るべき具体的な手順について解説していきます。

企業が組織風土を変容するためには、まず、組織風土の診断が必要となります。

組織風土の診断とは、現状でのその組織における組織風土を把握し、課題を抽出することです。

そして、組織風土の診断は具体的には下記のようなステップで進めていきます。

STEP1.組織風土の現状把握・分析

組織風土の現状把握と分析を行うには、組織特性の評価尺度が必要です。

評価尺度については、様々な手法が開発されていますが、ここではこれまで多くの組織風土の分析において使われてきた「組織風土尺度30項目」(外島・松田 1995)を例に説明していきます。

組織風土尺度30項目とは

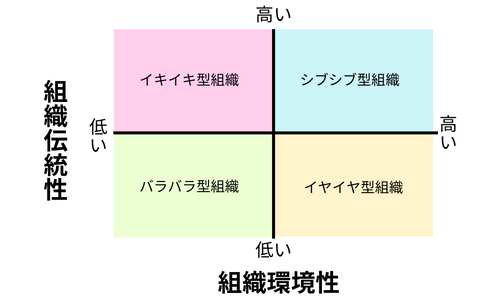

この尺度は、強制的・命令的で封建的な風土を表す「伝統性」尺度と、従業員の参加度が高く合理的な組織管理がなされている組織風土を表す「組織環境性」尺度の2つの下位概念から構成されています。

この2つの下位尺度によって、下記の図のような4つのタイプに分けられます。

一般的には、伝統性尺度が低く、組織環境性尺度が高い場合に、従業員が生き生きと効率よく働けるとされています。

実際にこの尺度は、組織のストレス調査や離職の研究でも用いられている尺度であり、30項目の設問に答える形式で進められます。

それぞれの設問の一例は下記の通りです。

(引用:職場の組織風土の測定-組織風土尺度12項目版(OCS-12)の信頼性と妥当性)

◆伝統性尺度を測る設問例(16項目)

・会社の伝統や習慣はかなり強制的なものと考えている社員が多い

・会社には個人の存在を無視するような風潮がある

・管理者(部長、課長)は叱ることはあってもほめることはまれである

◆組織環境性尺度を測る設問例(14項目)

・ミーティングの議題はよく整理され全般に及んでいる

・社員には何が何でも自分の役割を果たそうとする姿勢が感じられる

・その日に行わなければならない点は、詳細な点まで社員に説明されている

回答は「はい」「いいえ」で答え、得点は下位尺度ごとに「はい」を2点、「いいえ」を1点として加点し、項目数で除すことで採点を行います。

STEP2.対応策の検討・実施

組織風土という目に見えないものに対して施策を検討していくには、ソフト面とハード面の両面からアプローチを考えていく必要があります。

この場合の、ハード面とは上述した通り、Structure(組織構造)、System(システム)、Staffing(スタッフ)を主に指し、状況によってはStrategy(戦略)についても検討が必要になります。

また、ソフト面とは、仕事の定義・進め方や個人の行動様式に影響を与える規範や価値観、 個人間の関係やコミュニケーションなど、目に見えない人の行動面を変革することを指します。

例えば、全社的にハード面のSystem(システム)を変革するには、業績評価や人事評価の見直しが有効であったり、ソフト面の見直しには組織診断データのフィードバックや従業員満足度調査(ES調査)などが有効な場合もあります。

このように、従業員の行動を方向づけ、 変革し、 定着化するためには、 目に見える戦略や仕組みをバラン

スよく組み合わせてプログラム化することで、有効なアプローチが可能になります。

STEP3.対応策実施結果についての評価・見直し

組織風土改革を実施しても、それらを定着させていくための仕組みがなければ元の組織風土に逆戻りしてしまう可能性もあります。

そのため、定期的に対応策について検証、評価を行いアップデートを行う必要があります。

具体的には、実施後3~6カ月ほどは、今生じている課題についてアクションラーニングを行い、その課題を解決していくためのミーティングなどのセッションを行います。

その範囲についても、個人的課題から部門、部門連携と徐々に範囲を広げていくと良いでしょう。

また、定着化のためには、マネジメントシステムの再構築や人事制度改定、 人材育成、 次世代リーダーの計画的育成などの施策を組織風土変革の中に組み込んでおくことは重要ですし、経営トップによる継続的な啓発活動は必須条件となります。

【関連記事】人事制度に関する詳しい内容は、こちらの記事をご確認ください。

良い組織風土を醸成するためのポイント

良い組織風土を醸成するためには、以下の3点が重要です。

1、会社方針の明示

2、職場の良好な雰囲気

3、個人の主体的な態度

会社方針を明示することは、従業員の職務満足度とパフォーマンスの向上に寄与することが明らかになっています。

経営の姿勢や方針、決定が従業員に受け入れられるためには、経営層が組織内部の状況だけでなく、将来的なパフォーマンスにも影響を与えうることを意識して明示することが重要です。

また、会社方針の明示は、他の2要件でもある職場の良好な雰囲気や個人の主体的な態度を生み出すためにも相関性があり、重要な要素とされています。

職場の良好な雰囲気とは、上司や同僚からの支援があることやチャレンジ精神をもって、継続して挑戦していけるかどうかといった点がポイントとなります。

そして、上司に依存せず業務計画を立てて自ら仕事をコントロールできたり、仕事のスキルが向上し、成長していると感じられているかどうかといった点が個人の主体的な態度を形成し、良い組織風土を醸成することにつながります。

組織風土改革の成功事例

キリンビール株式会社

ビール業界トップの地位を築いてきたキリンビール株式会社は、これまで幾度かの組織風土改革を成功させてきました。

はじめは2001年に、他社にビール業界1位の座を明け渡したことから、当時の社長・荒蒔康一郎氏が打ち出した「新キリン宣言」という新たな行動指針に基づいてスタートしました。

ここでは、同社の原点である「お客様本位」と「品質本位」の観点に立ち返り、組織を総点検して再生に取り組んでいます。2004年には「V10推進プロジェクト」と名付けた組織風土改革に着手し、キリンにとっての「お客様本位」「品質本位」とは何かについての議論を部門横断で実施しました。その結果として、2009年には9年ぶりにビール類(発泡酒・第三のビールを含む)出荷量の国内市場シェア1位を奪還しています。

さらに、2015年に社長に就任した布施孝之氏は、社員との対話集会を繰り返し、問題意識のある若手社員や労働組合をも巻き込んだディスカッションを重ねてきました。

「真にお客様のことをいちばんに考える組織風土に」というメッセージや、「判断基準はお客様に」を徹底することを繰り返し伝え、全国11の営業拠点と9のビール工場すべてを回り、若手社員を対象に「布施塾」を開講するなどトップ自ら発信を続けています。結果として、社員の意識は着実に変わり、組織風土改革に成功しました。

オルビス株式会社

化粧品大手企業のオルビス株式会社では、2018年から第二創業期としてリブランディングを実施。

入社3年の若手層が商品のリブランディングを提案するなど、変化が生まれましたが、新たな挑戦を促す組織風土改革を現在も進行しています。

具体的には、「未来志向」と「オープンマインド」の二つのテーマを掲げ、組織風土改革に取り組みました。行動指針である「ORBIS MANAGER STYLE(オルビスマネジャースタイル)」では、「意識してほしい行動」だけではなく、「意識して欲しくない行動」も明文化しています。

また、行動指針定着のため、メンバーによる上司への評価を3ヵ月に1回実施。行動指針を軸に、メンバーが匿名で評価を行い、管理職は、結果を内省ツールとして活用しています。

2020年には、一人ひとりが能力を解放して成長できるような組織を作るため、年功序列制を廃止し、従業員がキャリア形成に選択肢を持てるように制度も変革しています。

まとめ

これまで見てきた通り、組織風土とは一見すると抽象的な概念のため変革が難しいと感じられますが、適切な手順やポイントをおさえれば変革は可能です。

ただし、組織風土の要素の抽出や改革には時間が掛かります。焦って改革を進めてしまうと従業員からの反発が生まれやすくなったり、意図した改革とは違う形になってしまったりといったリスクも生じます。成功のためには、地に足をつけて1歩1歩改革を進めていくことが大切です。

フォスターリンクでは、貴社のニーズに沿った組織開発や人材開発の設計とサポートも行っています。

「組織風土を変えたいが何から始めたらいいかわからない」「働き方の変化により組織のあり方を検討したい」という方はぜひお気軽にご相談ください。

参考文献

・組織設計概論 戦略的組織制度の理論と実際/波頭 亮

・組織風土研究の発展の歴史-組織風土と組織文化の比較-/福間 隆康

・現代企業においてパフォーマンス向上に寄与する組織風土要因に関する研究/吉田佳絵,高野研一