人事制度の1つである等級制度は、経営者が従業員に求める期待値を能力・職務・役割等の基準でレベル分けして定義・明示し、その中に従業員を位置づける仕組です。

能力・職務・役割のいずれを元に等級の定義を行うのかによって人材マネジメントの方向性自体が定まり(逆に言うと、組織にとって望ましい人材マネジメントに基づいて能力・職務・役割の中の何で等級定義を行うかを決める必要があります)、一般的には評価制度・報酬制度の構築や人材フローマネジメント(採用・配置・人材開発・代謝)運用もこの等級制度を基盤として行われるため、人事制度のみならず人材マネジメント全体の根幹を担う制度と言えます。

この記事では、等級制度を構造的に理解できるよう、等級制度の考え方や設計方法、注意したいポイントを説明します。

【関連記事】

・人事制度に関する記事

・評価制度に関する記事

・報酬制度に関する記事

等級制度とは

等級制度とは、経営者が従業員に求める期待値を能力・職務・役割等の基準でレベル分けして定義・明示し、その中に従業員を位置づける仕組です。

能力・職務・役割のいずれを基準に等級の定義を行うのかによって人材マネジメントの方向性自体が定まり(逆に言うと、組織にとって望ましい人材マネジメントに基づいて能力・職務・役割の中の何で等級定義を行うかを決める必要があります)、一般的には評価制度・報酬制度の構築や人材フローマネジメント(採用・配置・人材開発・代謝)運用もこの等級制度を基盤として行われるため、人事制度のみならず人材マネジメント全体の根幹を担う制度と言えます。

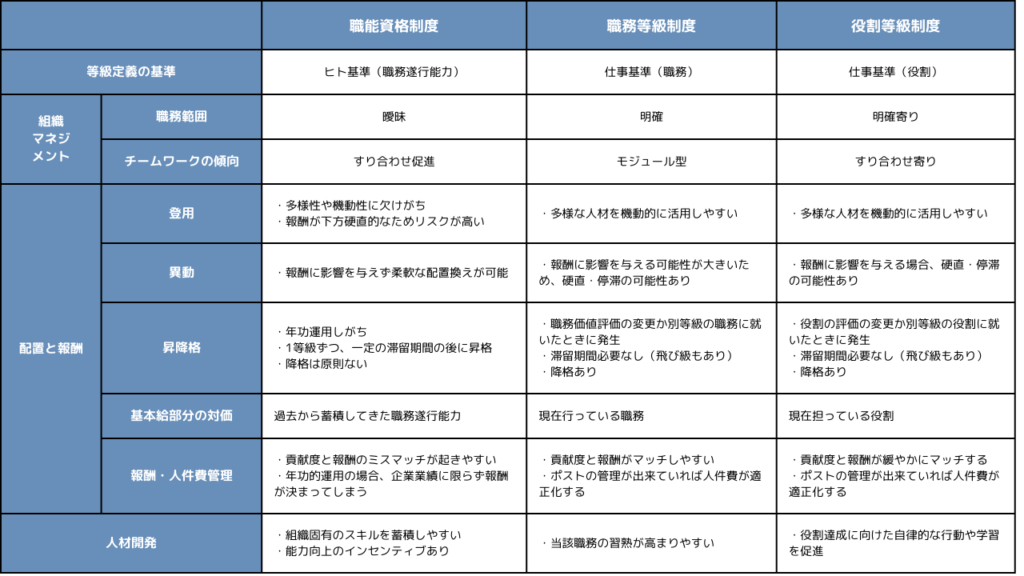

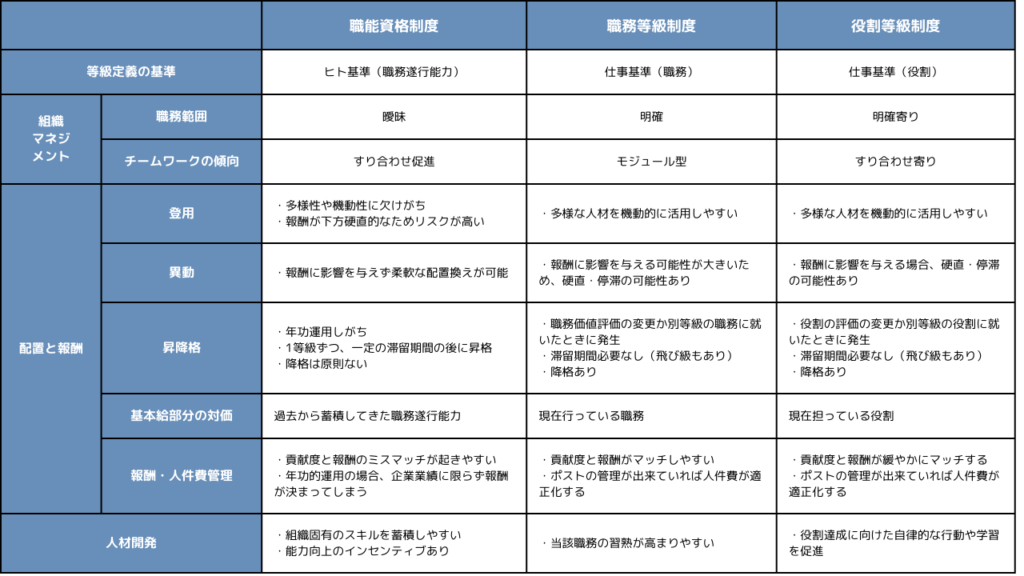

能力・職務・役割の基準によって定義された等級制度はそれぞれ「職能資格制度」「職務等級制度」「役割等級」と呼ばれます。

この3つの等級制度について確認していきましょう。

職能資格制度とは

職能資格制度とは、その人の保有している職務遂行能力によって等級を決める制度です。

これは60年代後半から80年代にかけて日本企業における主流として定着し、現在でも多くの企業が採用している制度です。

等級の格付を能力という「ヒト」基準で考えるこの制度では、等級が本人に帰属するため、その人がどの職務に配置されても職務遂行能力が変わらない限り等級は変わることはありません。

職務等級制度とは

職務等級制度とは、職務(ジョブ)に対して等級を定める制度です。

原則的には職務ごとにジョブディスクリプションを作成し、当該職務の職務価値(ジョブサイズ)の評価に応じて等級が決まります。

等級の格付けを職務という「仕事」基準で考えるこの制度では、職能資格制度と異なり等級は職務に帰属するため、同じ人でも行う職務が変わる場合または同じ職務を行っていてもその職務の職務価値の評価が変わった場合には、異なる等級の職務を行っていると位置づけられる可能性があります。

役割等級制度とは

役割等級制度とは、役割に対して等級を定める制度です。

前述の職務等級制度と同様に等級の格付けを「仕事」基準で考える制度ですが、職務等級制度が職務という仕事のプロセスを基準にしているのに対して、役割等級制度は役割という仕事のアウトプットを基準にしている点に違いがあります。

職務等級制度と同様の考え方で、同じ人が異なる等級に位置づけられる可能性があります。

各等級制度の特徴

各等級制度にはそれぞれ特徴があります。

特徴を理解した上で、自組織にとって望ましい人材マネジメントに沿う等級制度を選択するようにしましょう。

職能等級制度

従事する職務や役割を明確に定義せずとも運用出来る「ヒト」基準の職能資格制度では、職務範囲が曖昧に保たれやすくなるためチーム内の様々な人のすりあわせや協働が促進されます。

等級が本人に帰属するため、報酬に影響を与えず柔軟に異動を行うことが可能です。

ただし、登用や昇降格については保守的な運用になりがちな傾向があります。

配置転換を行いやすいということや業務内容や成果と報酬の結びつきが弱いこともあり、貢献度と報酬のミスマッチは顕在化しやすいと言えます。

能力によって等級が決まるために能力向上のインセンティブが働きやすいです。

職務等級制度

「仕事」基準の職務等級制度では、明確な職務の定義により職務範囲が明確となるため、他の職務を行っている人とのチームワークという観点では、すり合わせというよりモジュール的に機能させようとする傾向にあります。それが行き過ぎた場合にはセクショナリズムに繋がる可能性があります。

等級は職務に帰属するため、異動が報酬に影響を与える可能性が高く、既存ポジションへの配置や風土は硬直・停滞するリスクをはらんでいます。

一方で、職務価値(ジョブサイズ)の評価に応じて報酬決定がされるため、登用においては多様な人材を機動的に活用しやすいと言えます。

職務によって報酬が決まるため貢献度と報酬はマッチしやすく、ポジション数の管理を間違えなければ人件費も適正化させやすいです。

明確に定義された職務を行うために、当該職務の習熟が高まりやすいです。

役割等級制度

職務等級制度と同様「仕事」基準である役割等級制度ですが、取り組むべきことである職務とは異なり達成すべきことである役割を定義しているので、明確さを保ちつつもセクショナリズムに陥るリスクは低いと言えます。

等級は役割に帰属するため、異動が報酬に影響を与える可能性が高く、既存ポジションへの配置や風土が硬直・停滞するリスクをはらんでいます。

一方で、役割の評価に応じて報酬決定がされるため、登用においては多様な人材を機動的に活用しやすいと言えます。

役割によって報酬が決まるため貢献度と報酬は緩やかにマッチします。ポジション数の管理を間違えなければ人件費も適正化させやすいです。

役割達成に向けて自律的な行動や学習を促すと考えられています。

一見バランスがよく非常に使い勝手が良さそうに思いますが、職務等級制度ほど運用にコストをかけて厳格に定義を行ったり貢献度と報酬のマッチさせるわけではないため、無用なポジションを生んだり、定義の曖昧さゆえに組織運営の効率性が期待ほど高まらなかったり、結局職能資格制度的な運用に流れやすかったりする可能性があることは知っておいた方が良いでしょう。

等級制度の設計方法

等級制度の設計は、基本設計→詳細設計の順に行います。

STEP1.基本設計

人事制度全体の設計・移行・定着化における基本設計と同一のステップです。

等級については以下の3点について素描します。

セグメントごとの人材マネジメント方針の検討

ここでいうセグメントとは、職群・グループ・ポートフォリオ・コース・複線型等の言葉で言及されているものと同様です。例えば管理職層・一般職層・専門職層といったものや、マネジメントコース・エキスパートコースといった分け方をしているものです。

定義の基準の検討

等級数と対応ポジションの検討

等級数についても、現在ではなく将来の組織を意識した上で等級数を区切るようにします。

STEP2.詳細設計

人事制度全体の設計・移行・定着化における詳細設計と同一のステップです。

詳細設計では等級定義と基本設計部分の再検討・決定を行います。

等級定義と前後・並行して、ポジション別に求められる要件もまとめます。

等級定義

等級別に経営者が従業員に求める期待値を定義します。

この等級別に明示された期待値と自身の能力・職務・役割が一致していることが、従業員の制度や等級の位置付けの納得感に繋がります。基本設計の説明の中で、等級間の違いを説明できそうかという視点を紹介しましたが、ここでその説明を出来るように明確な定義に落とし込みます。

このポジション別に求められる要件をまとめたものは、職能資格制度であれば職能要件書、職務等級制度であれば職務記述書・職務基準書・ジョブディスクリプション、役割等級制度であれば役割基準書等の名前で呼ばれます。これらは等級定義を補足するとともに、採用・配置・評価・人材開発等を行う際の基礎として活用されます。職務等級制度と役割等級制度の場合は、これらのまとめた要件を元に当該ポジションの職務・役割評価を行い、評価に応じてポジションを序列付け、どのポジション同士を同一の等級として括るのかを検討・決定することになります。

職務等級制度や役割等級制度の場合は、従事する職務・役割の価値評価が別の等級として再評価された場合かもしくは別の職務・役割に従事した場合に等級の変更が起こるため、理論上は昇降格要件を必ず定めなければいけないわけではありません。

基本設計部分の再検討・決定

等級制度設計時の注意点やポイント

ここでは、実際に等級制度を設計する際に注意すべき点やポイントについて見ていきます。

管理職層ではどんな役割や職責を担ってもらおうとしているのかを可視化できるように設計していく必要があります。

特に「仕事」基準下の等級定義の詳細設計においては、「成果責任」の概念が重要となってきます。成果責任とは、当該職務・役割において期待される成果を生み出すための責任を指します。この成果責任を整理するにあたっては、組織の最終的な財務目標を実現するための戦略目標を多面的に理解し整理してくステップが必要です。

これには、ロバート・S・キャプラン、デビット・P・ノートンらが開発した「戦略マップ」の考え方が活用できます。戦略マップとは、顧客にどのような価値を提供し(顧客の視点)、そのためにどのようなプロセスで優位性を確保し(内部プロセスの視点)、どのように人と組織が学習・成長する必要があるのか(学習と成長の視点)、そして株主にいかに貢献すべきか(財務の視点)という観点から戦略目標を分析する手法です。

こうして多面的に整理された戦略目標を成果責任に展開していくことで、管理職層の役割や職責が見える化できるようになります。

等級制度設計時に頭を悩ませることの一つが専門職コースの設計ではないでしょうか。

管理職コースと専門職コースを設けた場合、専門職コースが形骸化してしまうというケースが実はよくあります。

例えば、専門職への定義を厳しく設計してしまったためほとんど該当者がいないというケースや、管理職コースに上がり切れないまたは一度管理職となったものの適任ではないことが発覚し、降格も難しいことから何となく専門職としていて在籍しているといったケースが考えられます。

こうしたことから、専門職コースはその後の効果的な運用を意識した設計が求められます。

例えば、申請制度や更新制度を設けることもその一つでしょう。

申請制度とは、専門職としての認定を上司ではなく専門家や専門認定機関が担うという方法です。これは高難易度で専門的な資格取得を前提としたり、人事委員会などの予め自社内で決められた公的な機関の承認により専門職への任命を行うというものです。

また、更新制度とは、その専門職に不適切な人材が在籍し続けないように設けられる制度です。これは、定期的にその専門性の発揮状態や結果を確認し、期待通りの結果が出せていれば任命を更新する一方で、結果が出せていないのであれば更新しないという方法です。

こうした制度を採用すれば、専門職層の形骸化を防ぎ、専門職人材が本当の意味での実力を発揮できる状態になるといえます。

等級制度のトレンド

これまで、等級制度には「職能等級」「職務等級」「役割等級」3つの格付の考え方があると説明してきました。

そのうち、現在のトレンドとしてはどの考え方が主流と言えるのでしょうか。

結論としては、職能等級を採用している組織はまだ多いものの、職務等級や役割等級という「仕事」基準の考え方にシフトしてきています。特に、近年では、労働の性質から肉体労働から知識労働にシフトし、仕事の目的や責任を果たすことを主眼において自律的に行動することが求められるようになってきました。そうした背景を踏まえると、仕事のプロセスに着目する職務等級よりも、仕事のアウトプットに着目する役割等級のほうがより適合しやすい社会になっていると言えるでしょう。

しかし、それぞれの制度はそれぞれ良い面もあれば悪い面も存在します。

実際にどの類型を選択したり組み合わせるのかは、トレンドではなく自社や組織の置かれた環境や課題、文化などを基に決定するべきです。

まとめ

ここまで、等級制度の詳しい内容や設計方法、設計時のポイントなどについて解説していきました。

繰り返しとなりますが、等級制度は、採用や配置、評価、育成に関する重要な指標となり、給与や職位に関しては根拠となる要件でもある人事施策運営の根幹となる制度です。

どの類型を採用するかによって、等級制度や人事制度だけでなく、その後の組織運営にも大きな影響を及ぼしていくことを念頭に置きながら広い視点で検討することをおすすめします。

フォスターリンク株式会社では、人材マネジメント企業としての実績とノウハウを活かし、等級制度を含めた人事制度に関するコンサルティングを行っています。等級制度、人事制度の設計や運用などにお困りの方は、まずはお気軽にご連絡ください。