代表取締役社長 倉島 秀夫

【この記事の執筆者】

フォスターリンク株式会社 代表取締役社長 倉島 秀夫

一橋大学経済学部卒業後、日本合同ファイナンス㈱(現ジャフコグループ㈱)入社。国内外でベンチャーキャピタル業務に従事した後、サンフランシスコに移住。PREMIO Inc. を設立し、現地経営責任者に就任。2000年に帰国後フォスターリンク㈱設立。組織・人材マネジメントコンサルタントとして、企業の課題解決に携わる。

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)に対する世界の考え方

アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)との批判を恐れずに言いますと、日本人は他人と違うことを嫌い、避ける傾向がある民族だと思います。

幼稚園でも小学校でも、みんなと同じことをする訓練を受け続けてきたので、集団行動は得意です。一方で、みんなと違う行動をとると先生に叱られますので、他と違うことをとても恐れます。

ダイバーシティ、つまり自分と違う人たちがたくさんいることは、日本人にとってとても居心地の悪い状態なのです。

世界の国々ではダイバーシティが進んでいるというか、もともと多様な民族からなる国家が多いです。それでも民族間の抗争や人種差別、性差別はありましたし、今でも根強く残っています。

でもそれではダメだということで、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)が声高に叫ばれるようになったのでしょう。

D&IからDE&Iへの転換

ダイバーシティを日本語では「多様性」、エクイティは「公平性」、インクルージョンは「包摂性」と訳されています。

元々は「ダイバーシティ」だけが単独で使われていましたが、そのうちに“多様なだけではダメで、さまざまな違いを受け入れて尊重し合うことが大切だ”ということで「インクルージョン」が加わり、D&Iとなりました。

さらに、“多様性を受け入れて尊重し合うことは大切だが、違いがある人たちに公平にチャンスが与えられるべきである”という考え方に発展し、「エクイティ」が加えられてDE&Iとなりました。

インクルージョンやエクイティに進む前に、まずはダイバーシティが実現されていないと話しが始まりませんので、本稿ではダイバーシティを中心に考えてみたいと思います。あくまで私個人の考えですので、こういう意見があるというのもダイバーシティだと思ってご了承ください。

ダイバーシティを進める必要性とは

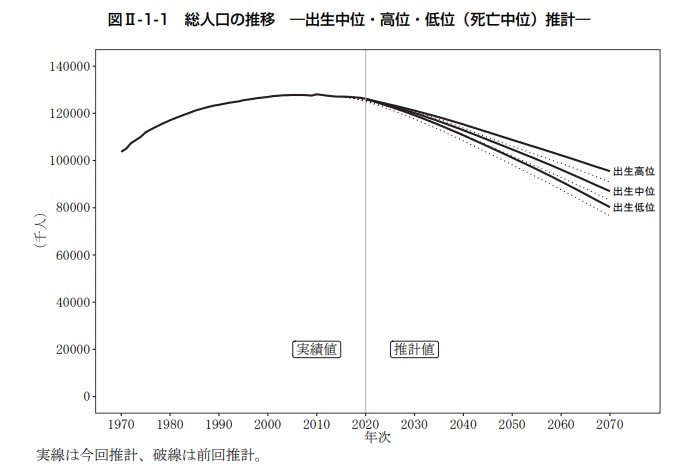

日本人が苦手なダイバーシティですが、それでもダイバーシティを進めなければならない最大の理由は、この先の未来にかけて日本の人口が減少していくことにあると思います。

日本が経済成長期であった1960年代~1980年代は、人口増加の時期でもありました。人口の増加が経済の成長を支えていたとも言えます。

今の時代はその逆で、人口減少が経済成長の障害となっています。特に、15歳以上の労働力人口の減少が人手不足という問題となって、経済活動に支障をきたすようになってきました。

これまで日本では“日本人男性労働者”が経済活動の中心でしたが、それだけでは経済活動を支えきれなくなってきました。そこで女性や高齢者、さらには外国人といった多様な労働力に頼らざるを得なくなってきました。

1960年代から2000年代までは日本の人口は増加しました。1960年の人口は9,550万人でしたが、2010年には1億2,800万人になりました。しかしこれをピークに人口減少に転じ、2020年には1億2,500万人となり、2050年には1億人未満になると予想されています。

1990年代から2020年代の30年間に日本以外のG7各国では人口が増加しました。アメリカは2億4,800万人(1990年)→3億3,100万人(2020年)、同じ期間にドイツは8,110万人→8,340万人、フランスは5,790万人→6,720万人、イギリスは5,710万人→6,680万人、イタリアは5,570万人→6,060万人、カナダは2,880万人→3,780万人とすべての国で人口は増加しています。またこれらの国々では、人口増加とともに女性の社会進出が進み、国外からの移民の流入もあって、社会のダイバーシティが進みました。

日本で「失われた30年」と呼ばれる1990年~2020年の期間に、欧米先進国では人口の増加とダイバーシティの進行ともに、生産性も向上しました。

ダイバーシティが進んだことによって生産性が向上したのか、その因果関係や相関関係を科学的に証明するのは難しいかもしれません。ただ、多様な視点とスキルを組み合わせることによって生産性が向上する可能性は考えられそうです。

ダイバーシティへの理解を深めたストーリー

私の個人的な経験から、ダイバーシティについて考えさせられたお話しをします。

30年以上前の学生時代にアメリカの大学に留学しまして、そのときに私はΔΣΠ(デルタ・シグマ・パイと読みます)というビジネス・フラタニティに所属していました。フラタニティというのは日本の大学で言うとサークルのようなものですが、フラタニティには入会審査があり、既存メンバー(ブラザーと言います)が認めた者でないと入会が認められない排他的な団体です。

大きなフラタニティでは大学キャンパス近くにフラタニティ・ハウスという大きな一軒家を所有していて、そこでブラザーたちが集団生活を送っていたりします。フラタニティには固有の儀式などもあり、秘密結社のような雰囲気もありますので、そのあたりは日本の大学のサークルとはかなり違います。

ちなみに、通常フラタニティというのは男性のみの組織で、これに対して女性のみの組織はソロリティと言います。

ΔΣΠはビジネス・フラタニティでしたので、経営学専攻であることが入会資格で、男性も女性もいました(男女比率は50:50)。全部で70名くらいのブラザーたちがいたのですが、白人が5割、アジア系が4割、ヒスパニック系が1割、そして黒人が1名だけいました。

カリフォルニア州の大学でしたのでアジア系の比率が高かったのはわかるとして、黒人が1名というのは不思議でした。想像するに、ダイバーシティの第一段階である「デモグラフィー型ダイバーシティ」を無理やり実現させていたのだと思います。

30年以上前の話しなので、今ではそのようなことは無くなったかもしれませんが、アメリカでは何かの団体やチームに一人だけ違うデモグラフィー(属性)の人がいて、“あれ?”っと思うことがたまにありました。

ただ、後にはΔΣΠでも黒人の学生がプレジデントになりましたし(企業のようにいろいろな役職がありました)、女性のプレジデントも登場しましたので、本当の意味でのダイバーシティが進んだのだと思います。

またΔΣΠの定例集会では、テーマを決めて模擬討論をするトレーニングのようなことをやっていました。討論の際に、誰もが“そうだよな…”と思われる多数派の意見に対して、Devil’s Advocate(悪魔の代弁者)という役割の人を意図的に設けて、あえて反対意見を述べていました。これも多様な意見を生み出す状態を意図的に作り出し、異なる意見を戦わせるためのトレーニングでした。

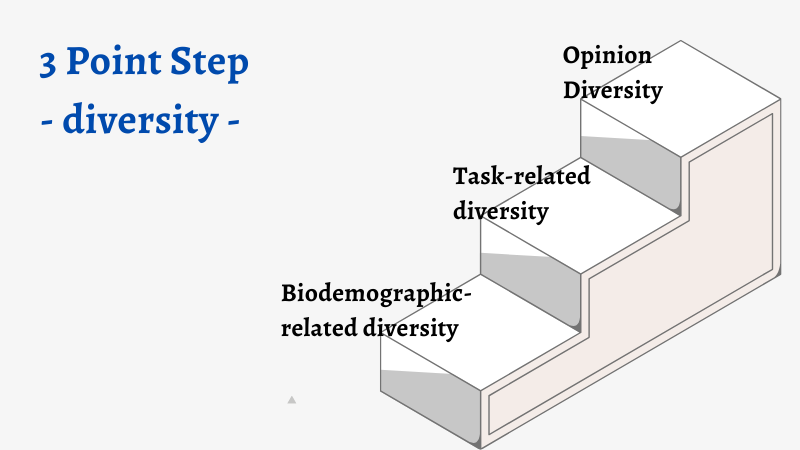

デモグラフィー型からタスク型、そしてオピニオン・ダイバーシティへ

ダイバーシティが最終的に目指すところは、多様な意見が出され、自由闊達な議論が行われる組織になる「オピニオン・ダイバーシティ」です。

ただし、一足飛びに多様な意見が出る組織にはなれません。

そこでまずは「デモグラフィー型ダイバーシティ」、つまり性別や国籍、年齢など目に見えやすい属性に応じたダイバーシティを目指すようにするのが得策です。

表面的ではありますが、実現できたかどうかの結果はわかりやすいダイバーシティです。“女性管理職を〇%にします、定年制度を廃止します”といった目標も、デモグラフィー型ダイバーシティの一例です。

デモグラフィー型ダイバーシティが実現されると、次の段階として「タスク型ダイバーシティ」つまり、⽬に⾒えにくい、その⼈の持っている経験や知⾒・価値観等に応じたダイバーシティを目指すことができるようになります。いろいろなスキルやタイプの人材をそろえるというのも、タスク型ダイバーシティです。

最後に目指すオピニオン・ダイバーシティが実現できたチームの方が、革新的なアイデアやソリューションを考え出せる可能性も高まりそうです。

また多様な意見をぶつけ合うことができる企業組織は、さまざまな顧客や市場のニーズに対応しやすくなるような気がします。これによってその企業の市場適応力が高まり、ビジネスの成功に貢献することもありそうです。

そしてダイバーシティを重視する組織風土は、そこで働く人たちにとって魅力的であり、職場の満足度を高めることができます。これによって生産性の向上につながる可能性もあるのではないでしょうか。

アメリカは元々が移民で成り立ってきた国なので、ダイバーシティに関してもいまだにいろいろな問題を抱えている国だとは思います。ただ、ダイバーシティを進めながら、インクルージョンとエクイティも実現しようと努力をし続けている国だとも思います。

振り返って日本では、苦手だといって避けてきたダイバーシティへの取り組みを先送りすればするほど、労働力の確保も遅れて、気が付いたときには手遅れになっているかもしれません。

ダイバーシティの時代の組織運営とは

10年以上前の古い話しになりますが、2013年2月21日の産経新聞に『「就業力」 囲碁で磨け』という以下のような記事が掲載されました。

授業に囲碁を取り入れる学校が増加している。東京大、早稲田大、慶応大などに続き、今年度は青山学院大や埼玉大でも始まった。大学にとどまらず、来年度は東京都中央区の小学校でも本格導入されることも発表された。目的は、囲碁を通して論理的思考や判断力を養い、学生の卒業後の社会的・職業的自立に向け、就業力の育成を目指した教育を行うこと。考える力を養うということでは将棋でも良さそうだが、将棋は駒の動かし方が決まっているが、物事の全体をとらえ判断するには、役割が同じである碁石をどう置けばいいかを思考する囲碁の方が適している。

引用:産経新聞 紙面

囲碁は相手よりも多くの陣地を獲るのが目的(ゴール)のゲームです。局面の全体をとらえながら見た目も役割も同じ碁石を置く位置を決めてゆきますので、全体像が見えてくるまでは指し手の意図ははっきりしません。

一方将棋は相手の王将を倒す(詰む)のが目的(ゴール)のゲームです。目指すべきは相手の王将であり、そのために役割が異なる将棋の駒をどう動かすかが勝負の行方を左右します。

この記事は「就業力」を磨くには囲碁が有効だという10年前の話しですが、ダイバーシティの観点から考えると、少し違う見方ができるかもしれません。

日本はこれまで、見た目も同じ色の碁石を使ってなるべく広い面を取る「囲碁」というゲームを一生懸命やっていました。大切なのは碁石と碁石のつながりです。ところが欧米先進国では、見た目も役割も違う将棋の駒を使って相手の王将を詰む「将棋」というゲームをやっていたのです。大切なのは個々の駒の特性を活かした攻めと守りです。

相手を倒すというゴールが明確である場合は、多様な個性を持つ駒を自由に動かしていく将棋の方がダイバーシティの時代の組織運営のイメージに合っていそうです。

ダイバーシティ推進のカギは「組織開発」

その組織が目指すゴールが生産性の向上であったり、革新的なアイデアや事業を生み出すことであったり、成長していくことであったりした場合、ダイバーシティとそれに続くインクルージョンとエクイティを進めることは避けて通れないのではないでしょうか。

上述したように、本来ダイバーシティを苦手とする日本人なので、デモグラフィー型ダイバーシティを作り出すには意図的に行うか、もしくは外圧の力を利用して進めるのが良いのかもしれません。上場企業が“2030年までに女性取締役を30%以上にする”といった目標を立てるのも、海外の投資家からの外圧によるものです。

そして、デモグラフィー型ダイバーシティを進めつつ、次の段階のタスク型ダイバーシティやオピニオン・ダイバーシティを実現するためには、「組織開発」に取り組まなければなりません。

また、DE&Iのエクイティでは多様な個性に合ったチャンスを公平に与えることが求められますし、インクルージョンではお互いの違いを認め、受け入れる組織文化の醸成が求められます。

こうした取り組みは自然に達成できるわけではなく、組織のメンバー全員が努力して成し遂げられるものです。

日本でも女性の就業者が増え、Z世代の若い労働者が増え、高齢化社会の到来で働くシニア社員が増えました。また働き手の不足から法律も改正されて、外国人労働者も増えていくでしょう。こうしてダイバーシティが進むと、必然的に就業価値観の多様化も進み、組織のあり方も変わらざるを得なくなります。多様化する働き手を活用して組織の目的(ゴールやビジョン)を達成するためには、これからの日本ではDE&Iを実現する組織開発への取り組みが重要になってくるのではないでしょうか。