技術の進歩、市場の変動そして社会的動向のシフトは、組織に対し前例のない変革を迫っています。

この環境下で、組織が生き残るための競争力を上げる方法としてチェンジマネジメントが注目されています。

この記事では、チェンジマネジメントの定義と重要性、変革をうまく進めるための実践的な方法について詳しく解説します。

チェンジマネジメントとは?

チェンジマネジメントとは、人に行動の変容を促し、変革を成功させるための仕組みを指します。

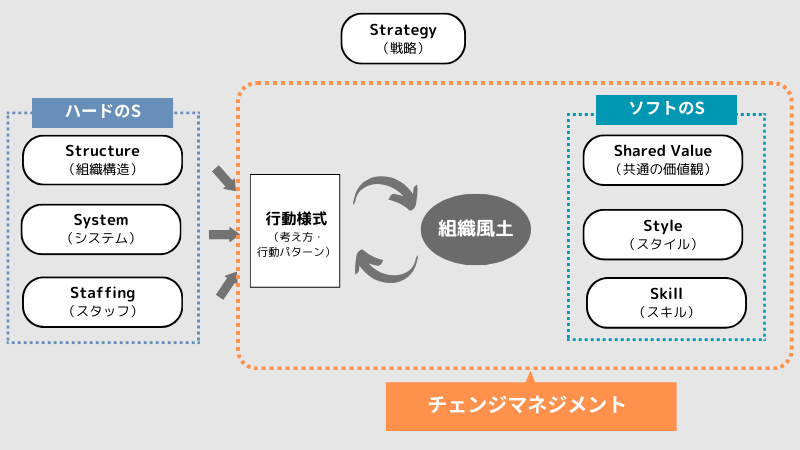

企業や組織内の変革というと、DXなどのデジタル変革、組織体制の変革など様々なものが連想されると思います。そうした変革は、組織のハード面の変革要素として扱われます。

一方で、チェンジマネジメントとは、組織のソフト面の変革要素です。

これを組織風土の記事の中で説明した、組織の7Sとの関係性で表すと、以下のような図となります。

多くの変革プロジェクトでは、ハード面の変革要素を重視します。

しかし、ソフト面へのアプローチが不十分だと、個人や組織の行動変容が起こらず成果が出ない結果となりがちです。

チェンジマネジメントはこうした事態を防ぐためにも、ソフト部分を変革し、人や組織に行動変容を促すための仕組みです。

【関連記事】組織風土については、こちらの記事をご確認ください。

チェンジマネジメントと組織開発の違い

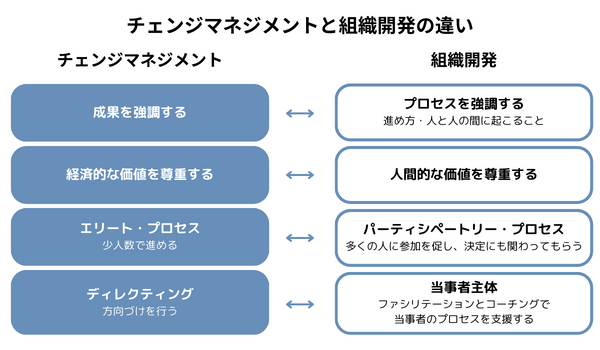

どちらも変革のプロセスに働きかけて成果を目指すという意味では、チェンジマネジメントと組織開発は似ている部分があると言えます。この2つの概念の違いについて、図解人材マネジメント入門では以下のように説明されています。

結論から言うと、チェンジマネジメントは成果と効率を強調するトップダウン型のアプローチであり、組織開発はプロセスと人間関係を重視するボトムアップ型のアプローチと言えます。

それぞれの焦点の違い

チェンジ・マネジメントは、主に組織の目標達成や成果の最大化に焦点を当てています。

このアプローチでは、変化を通じて組織が達成しようとする具体的な結果や経済的価値の創出を重視します。変革のプロセスは通常、組織の上層部や専門家チームによって設計され、実行されます(エリート・プロセス)。この手法では、変革を推進するための戦略や方針を示唆し、実行段階での直接的な指示や管理(ディレクティング)に重きを置きます。

一方、組織開発は、プロセスそのものと組織内の人間関係に重点を置きます。

ここでは、変革を進める過程での人々の関わり合いや、その中で生じるダイナミクスに着目し、人間的価値の尊重を基本としています。組織開発は、変革プロセスにおいて広範囲の従業員の参加を奨励します(パーティシペイトリー・プロセス)。

また、多くの人々が意思決定に関与できるようにすることで、組織全体のコミットメントと所有感を高めることを目指します。ファシリテーションやコーチングを通じて、従業員自身が変革の主体となり、適切な方向性を見つけ、適応するプロセスを支援します。

【関連記事】組織開発に関する詳しい内容は、こちらのコラムをご確認ください。

チェンジマネジメントが注目されている背景

チェンジマネジメントが昨今注目されている背景には、ビジネスの外部環境の急速な変化が挙げられます。

急速な技術革新やグローバル化の加速などにより、企業のライフサイクルは年々短くなっていると言われています。こうした状況では、以前よりも短期間で新商品や新サービスを展開していく力が求められます。

こうした外部環境に合わせて、組織の内部構造を変えていく際に重要なのがチェンジマネジメントです。上述したように、チェンジマネジメントは、組織のハード面だけでなくソフト面への変革を促していく仕組みです。ハード面の改革と共に、従業員の認識や行動を変容していくことで内部構造を意図的に変えていくことが可能となります。

外部環境にマッチした内部環境を整備していくことにより、企業の競争力を向上させる目的から、チェンジマネジメントは関心を集めていると言えます。

チェンジマネジメントの進め方

チェンジマネジメントは、構想、実行、運用の3段階を経て進んでいきます。企業や組織によって取り組み内容は異なりますが、ここでは、一般的な進め方について解説していきます。

STEP1、構想フェーズ

はじめに、チェンジマネジメントを専門で行うチームの立ち上げを行います。

専門チームは、他の変革プロジェクトのメンバーやリーダー等と協議しながら、チェンジマネジメント施策を調整していくこととなります。そのため、チェンジマネジメントに関する知識を有した者のアサインが不可欠です。

こうした人材は稀有なことから、構想フェーズでは外部の専門家を加えて進めていくということも一つの効率的な手段です。

事前調査

プロジェクトを進める上で重要なのが、現在の組織の状態を把握しておくことです。

そのためには、現状のプロジェクトに対する許容度や理解度を知っておく必要があります。また、リーダーやマネージャーなどに対する信頼感も、今後の実行フェーズにおいて重要な要素の一つとなります。

そのため、こうした組織の構成メンバーの賛同の程度やステークホルダー、専門チームへの信頼度等を図れるような調査を行います。

タイミングとしては、プロジェクトの構想が告知され、全体の内容説明が行われた後に行うことが一般的です。

計画の策定

事前調査内容も踏まえて、次にチェンジマネジメント計画を策定します。

チェンジマネジメント計画では、他の変革プロジェクトとの計画を加味する必要があります。また、プロジェクトを成功させる要因も入れ込んだ上で策定することが効果的です。

プロジェクトを成功させる要因の重要なものには、以下が挙げられます。

- 変革におけるキーマンに当事者意識を持たせる

- 変革反対勢力への対抗策をあらかじめ検討する

- 変革のスピードを加速させる仕組みを入れ込む

- 継続できる仕組みを構築する

変革のスピードを加速させる仕組みとは、小さな目に見える良い結果を意図的に用意しておくことです。人は成果が出ていると、自然と賛同に向かうものです。短期間に成果ができる取組を行い、結果を周知していくことも、一つの重要な手段と言えるでしょう。

ビジョンの説明

実行フェーズに進む前に、ステークホルダーへその変革ビジョンを説明しておくことも重要です。

ステークホルダーへの理解を高めて、社内へ浸透させていきます。

変革ビジョンは、チェンジマネジメントプロジェクトのゴールとなるものです。

後々で様々な問題を引き起こさないよう、ビジョンに対して反対意見がある場合は賛同に向けて丁寧に対話していくなどの対処が求められます。

STEP2、実行フェーズ

構想フェーズが完了したら、次に実際に計画を遂行する実行フェーズに移ります。

ここでは、以下の3点を実行していきます。

計画的コミュニケーション

ここでコミュニケーションを計画的に図るべきなのは、ステークホルダーです。

適切な時期、適切な情報量でコミュニケーションをとることで、改革への不安や不満を解消し、賛同者を増やしていきます。

実行段階で賛同者を以下に増やすかが、次の運用フェーズでの難易度を左右します。

コミュニケーション手段としては様々あり、対面での会話に留まりません。

世に出ている情報から、今回のプロジェクトに関連する情報をピックアップして発信するのも一つの方法でしょう。変革後を想定した人材開発に関する情報や、現在の取り組み状況などの発信も有効な手段です。

改善行動

STEP1で行った事前調査内容をもとに、不満点を改善するよう行動していきます。

例えば、リーダーへの信頼性などに課題があった場合、改めて自らリーダーシップについて気づき、学ぶ機会を与えるなどの手段がこれに当てはまります。

また、変革チームへの信頼が低かった場合は、人望があるメンバーをチームに加えるといった方法もあるでしょう。

こうした改善行動を繰り返し、変革へのポジティブな流れを醸成していくことが求められます。

【関連記事】リーダーシップを高める方法については、こちらの記事をご確認ください。

運用体制検討・構築

次の運用フェーズに進むにあたって、事前に運用体制について検討し構築しておくことが重要です。

新しいプロセスや役割の中で業務を進めても、時間経過と共に従来のやり方に戻ってしまうということが変革時期にはありがちです。

そういったことがないよう、変革後の業務プロセスの成功事例を周囲に再現させることも重要でしょう。また、従来のやり方に戻っている場合は適宜軌道修正を行うなどのフォローが必要です。

STEP3、運用フェーズ

最後の運用フェーズでは、以下の3点を実行していきます。

新しいプロセスでの訓練の実施

初めから新しいプロセスや役割を行おうとすると、トラブルや混乱を招くことになります。

そのため、まずは業務を実際に始める前に、訓練や教育の場を設ける必要があります。

この訓練は、変革内容に応じて様々なことが考えられます。

例えば、DX変革プロジェクトであれば新しいシステムやツールの説明と訓練が必要になるでしょう。

ここでは、具体的な訓練と共に、今回の変革コンセプトを理解してもらうための重要なタイミングとなります。

運用サポート

ここでは、実行フェーズの中で作成した運用体制を用いながら、サポートを行っていきます。

サポート内容としては様々なケースが考えられます。例えば新システムを導入した場合は、そのシステムの使用状況を把握し、課題があればその抽出を行います。

また、成果が出ているのであればそれを公表していくことも、変革事項の定着に重要です。

クオリティアップ

最後に、運用後でも改善活動を繰り返して、変革のクオリティを向上させていきます。

運用サポートの場面で抽出された課題に対して対処していくこともその一つです。

また、当初のチェンジマネジメント計画で立てた目標を達成できていない部分があれば、課題を探っていくことも必要になります。

チェンジマネジメントにおける課題と対策

チェンジマネジメントを進める上で遭遇する最大の課題は、組織内の抵抗です。

変化に対する抵抗は、従業員が未知の変化に対して不安を感じたり、現状維持の快適さから離れたくないと感じたりすることから生じます。この抵抗は、変革のプロセスを遅らせたり、プロジェクトの成功を脅かしたりする可能性があります。

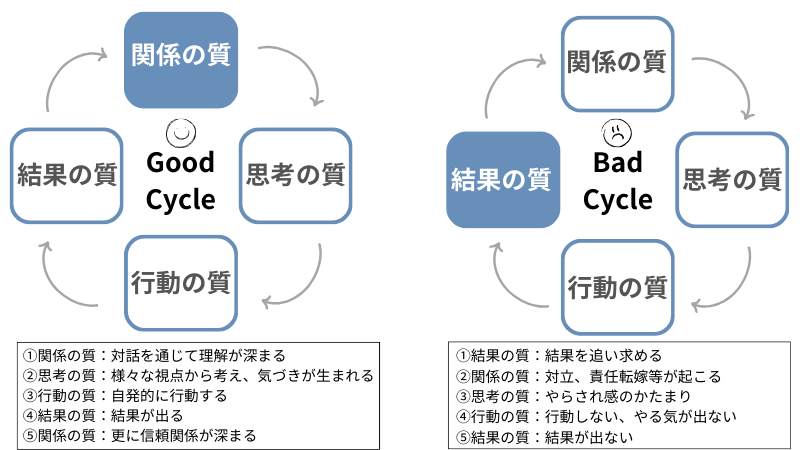

これに対しては、MIT組織学習センター共同創始者のダニエル・キム氏によって提唱された「組織の成功の循環」モデルが参考になります。

この理論では、組織を以下の4つの要素と捉えます。

・関係の質

・思考の質

・行動の質

・結果の質

良い循環になる組織とは、関係の質からサイクルを回し始めます。

一方で、結果の質からサイクルを回し始めると、組織は悪い循環になっていくという理論です。

組織を変革するプロジェクトでは、トップダウンで始まることが多く、ステークホルダー間の協力関係が構築できないケースがよく発生します。

そうなると、押し付け合いや受け身の姿勢などから結果が出ないという負のループを招きかねません。こうした負の循環が、組織内の抵抗を生む原因となります。

こうしたことを避けるためにも、チェンジマネジメントの進め方の項で説明した、構想フェーズが重要になります。

事前調査やビジョンの説明、そして実行段階でも継続的なコミュニケーションを図っていくことが打開策となります。

まとめ

- チェンジマネジメントとは、人に行動の変容を促し、変革を成功させるための仕組み。

- チェンジマネジメントは、ビジネス環境の急速な変化に伴った内部環境変化を加速させるため、注目されている。

- チェンジマネジメントを進めるには、構想、実行、運用の3段階が必要。

- チェンジマネジメント推進の課題となる組織内の対抗を緩和するには、構想フェーズでの事前調査やビジョン説明、継続的なコミュニケーションが重要。

フォスターリンク株式会社では、貴社のニーズに沿った組織・人材マネジメントに関するサポートも行っています。チェンジマネジメントに関する支援をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

参考文献

芝尾 芳昭 , 小野 弘貴 , 香川 隆, 高村 智, 清水 雅也(2023)「実践 チェンジマネジメント」日本能率協会マネジメントセンター

坪谷邦生(2020)「図解人材マネジメント入門」ディスカヴァー・トゥエンティワン