近年、日本社会において「キャリアブレイク」への注目が高まっています。育児・介護・自己研鑽など、さまざまな理由で一度キャリアを中断した人が、再び働き始めるケースが増加中です。しかし、企業側には「空白期間によるスキル低下」「職場復帰のハードル」といった懸念も根強く、個人と組織の間にギャップが生じています。本記事では、キャリアブレイクの実態をデータで分析し、企業が取り組むべき支援策を提案します。

キャリアブレイクとは?

キャリアブレイクとは、仕事を一定期間離れ、自分の意思でキャリアに一時的な区切りをつけることを指します。

育児・介護・学び直し・留学・ボランティアなど理由はさまざまです。

キャリアの棚卸しや新たな視点の獲得にもつながり、再就職後の働き方に良い影響を与えるケースも増えています。

キャリアブレイクの実態と社会的背景

データで見るキャリアブレイクの実態

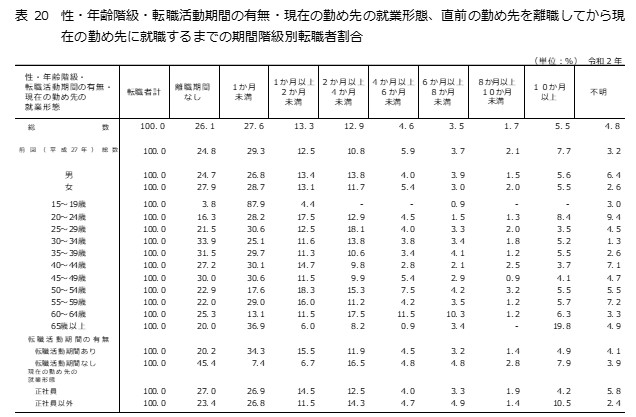

日本では受け入れられづらいように感じるキャリアブレイクですが、離職期間を経ずに転職した人は全体の26.1%となっています。(厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況」)

実は、転職者全体の73.9%の人が離職期間ありで、大なり小なりキャリアブレイクをつくっているということがわかります。

キャリアブレイクの主な理由と社会的背景

アクシス株式会社が2024年に行った調査によると、キャリアブレイクの理由としては、以下の通りとなっています。

・心身のリフレッシュ 121名(40%)

・自己成長や新しいスキルの習得 80名(27%)

・家庭や育児の事情 60名(20%)

・海外留学 14名(5%)

・長期旅行 2名(1%)

・新しい挑戦を見つけるため 20名(7%)

・その他 3名(1%)

引用:日本国内の「キャリアブレイク」に関する意識調査

現代の日本におけるキャリアブレイクは、心身のリフレッシュや自己成長を目的とするケースが多く、働き方やキャリア観の多様化が背景にあると考えられます。

終身雇用が前提でなくなり、個人が主体的に学び直しや人生設計を見直す機会として、キャリアブレイクが社会的に受け入れられつつあるといえるでしょう。

キャリアブレイクがもたらすメリット

個人が得られる3つの成長機会

個人にとってのキャリアブレイクのメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

1、多角的な視点の獲得

キャリアブレイク中に異業種の人との出会いや、海外生活・ボランティア・学び直しなどの新しい環境に身を置くことで、これまでの仕事や自分の業界では得られなかった多様な価値観や働き方に触れることができます。

これにより、自身の業務やキャリアを俯瞰的に見直し、柔軟で創造的な発想ができるようになります。

2、自己理解の深化

日々の業務から離れることで、自分は何を大切にしているのか、どんな働き方が自分に合っているのかといった内省の時間が生まれます。

結果として、自分の価値観やキャリアビジョンがより明確になり、再就職や復職後に「納得感のある働き方」ができるようになるケースが多いといえます。

3、新たなネットワーク構築

キャリアブレイク中に参加するスクール、イベント、海外での活動などを通じて、これまでの仕事上のつながりとは異なる、新しい人間関係が生まれます。

このネットワークは、情報交換や転職・起業などの新たな機会を生むだけでなく、自分の視野を広げてくれる大きな財産となります。

企業にとってのメリット

上述したキャリアブレイクが個人にもたらす3つの成長機会は、企業にとってもそれぞれ以下のようなメリットとなるといえます。

1、組織のイノベーション促進

社員が社外で得た視点を持ち帰ることで、従来の枠にとらわれない提案やアイデアが生まれ、部署間連携や業務改善、新規事業への貢献が期待できます。

異文化理解や多様性への感度も高まり、国際展開やダイバーシティ推進にもプラスとなる可能性があるでしょう。

2、ミスマッチのない配置・生産性の向上

キャリアブレイクを通じて価値観や目指す方向が明確になった社員は、自らの強みや志向に合ったポジションで高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。

また、自分の働き方に納得している社員は離職率も低く、組織の安定にもつながります。

3、外部との協業・情報収集力の向上

社員が持ち帰るネットワークは、業界横断的な情報収集、外部パートナーとの協業、採用・広報・営業など多方面で活用可能です。

特に変化の速い業界では、社内に閉じない「開かれた組織文化」をつくるきっかけになります。

キャリアブレイクのデメリット

個人と企業にとって多くのメリットがあるキャリアブレイク。

ただ、収入の一時的な減少や、ブランク期間による再就職の不安、キャリアの一貫性が問われるリスクといったデメリットがあります。

また、職場復帰後に周囲とのギャップを感じるケースもあります。

このデメリットを避けるためには、明確な目的と計画性を持ち取得する必要があります。

企業が取り組むべき支援策

キャリアブレイクを効果的に取得してもらうためには、企業はどのような整備が必要でしょうか。

以下に、代表的な支援策について解説します。

柔軟な働き方の制度化

社員が安心してキャリアブレイクを取得できるよう、サバティカル休暇制度や無給・有給の長期休業制度を設けることが重要です。

さらに、キャリアブレイク後に柔軟な形で職場に戻れるように、短時間勤務・在宅勤務・時差出勤などもあわせて制度化することで、キャリアブレイク取得のハードルが下がります。

某製薬会社では、キャリアブレイク中の活動を「特別評価項目」に設定。

個人的経験と企業価値の接点を明確化するために評価制度を見直す取組みもされています。

スキルアッププログラムの提供

キャリアブレイク中やその前後に、リスキリングや自己理解を深める学習機会を提供することで、個人の成長と組織への還元を両立できます。

たとえば、社内オンライン研修・資格取得支援・外部セミナー参加補助などを設けることで、キャリアブレイクを「学びの時間」として活用できるようにします。

復職への支援

キャリアブレイク後のスムーズな復職には、復職前面談・オンボーディング支援・メンター制度などの仕組みが有効です。

また、復職後も状況に応じた勤務形態や業務量の調整が可能であることを明確にし、不安を和らげることが重要です。上司やチームの理解促進研修も効果的です。

空白期間を「組織の強み」に変えるために

現在ではキャリアブレイクは特別な現象ではありません。

組織は柔軟な制度設計や復職支援を通じて、キャリアブレイクを前向きに活かすことで、空白期間ではなく「組織の強み」に変えることができます。

多様な経験を持つ人材が活躍できる環境こそ、VUCA時代を生き抜く組織の基盤になるでしょう。

まずは、一歩目の制度改善から始めてみませんか?