これまで、人事異動は企業主導型で行われることが日本企業の常識でした。

しかし、近年、生産年齢人口の減少を受け、従来の企業主導型の人事異動が限界を迎えつつあります。

また、会社が主体となるのではなく、社員が主体的にキャリアを形成していく考え方も注目を集めています。

そこで、従来型の異動だけでなく、社員の自律性を尊重し、社内の優秀な人材を発掘しやすくするための「社内公募制度」を取り入れたり、割合を増やそうとする動きが各社に見られています。

この記事では、社内公募制度の意義や導入時の注意点、その回避方法等を詳しく説明していきます。

社員のキャリア自律、そして優秀な社員の発掘、流出防止方法について検討されている方はぜひご確認ください。

社内公募制度とは

社内公募制度とは、企業や組織内で従業員に対して、内部からの応募を募り、昇進や異動などの機会を提供する仕組みを指します。この制度は、従業員が自身のキャリアパスを形成し、組織内での新しい就業機会を探求するために有効な手段の一つとなります。

社内公募制度と社内FA制度の違い

社内公募制度と似た制度に、社内FA制度が挙げられます。

社内FA制度とは、企業や組織内で、一定のスキルや経験を有した従業員にFA権を付与し、従業員が自ら自身をアピールすることで人事異動を実現する制度です。

両者は、企業主導の異動と異なり、従業員自身の意思で異動を選択できるという点が共通しています。また、どちらも勤続年数や一定のスキルなど、条件をクリアする必要がある場合がほとんどです。

ただ、部署が人材を募集する社内公募制度に対して、社内FA制度は、従業員が希望の異動先に自身がアプールをしていく形となっています。最終的に、実際に異動を行うかどうかも従業員自身の判断に委ねられています。

こうした点から、社内公募よりも社内FA制度のほうが、従業員の選択余地が広いと言えます。

社内公募制度と自己申告制度の違い

自己申告制度とは、従業員自身が職務経歴、スキル、目標、成果などに関する情報を評価し、異動先を申告させる制度です。

同じく自己申告制度も、従業員の意思で異動を選択できるという点で社内公募制度と共通した点があります。

ただ、自己申告制度は自己評価を申告する人事制度であるため、たとえ異動の希望を出したとしても、希望通りの異動ができるか否かは、自己評価に基づく人事評価に応じて判断されます。

勤続年数や一定のスキルなど、合格条件が明確であり、面接や評価などの選考プロセスを採る社内公募との違いは、こうした選考プロセスの可否と判断軸の違いにあると言えます。

社内公募制度が注目されている背景

日本の人口構成の変化

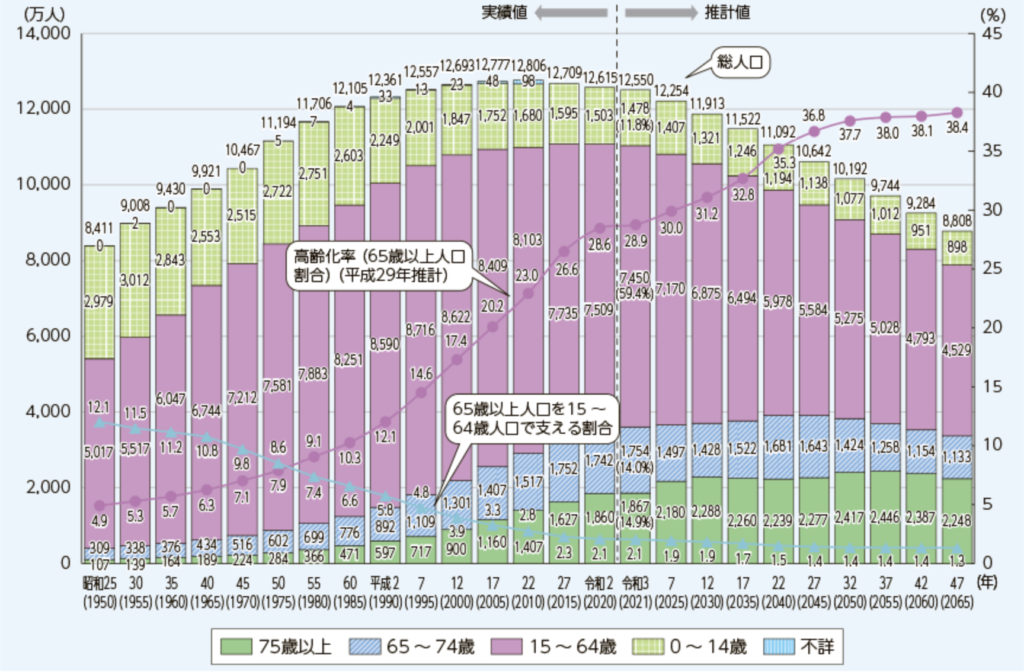

若い働き手が多くいた時代とは異なり、15歳から65歳までのいわゆる生産年齢人口は減少しつつあり、今後も減り続けることが予測されています。

内閣府の発表によると、少子高齢化の進行により、わが国の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少しており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれています。

それに伴って、近年でも新卒、中途を問わず、社外からの人材の調達は難しくなる一方となっています。そのため、すでに社内にいる人材を有効に活用できる、社内公募制度にスポットライトが当たってきていることが背景にあると言えるでしょう。

【関連記事】

▶生産年齢人口と人材マネジメントに関しては、こちらのコラムをご確認ください。

キャリア自律を後押しする施策への注目

昨今の経営環境において求められる人材が多様化し、高度化してきている中で、適切な人材育成・教育

訓練の取り組みも組織指導型から自己啓発支援型へと大きく変化してきています。

その中でも注目されているのが、従業員が自らキャリアを形成していく、いわゆる「キャリア自律」の考え方です。

社内公募制度は、こうしたキャリア自律を後押しするための施策の一つとして注目されています。

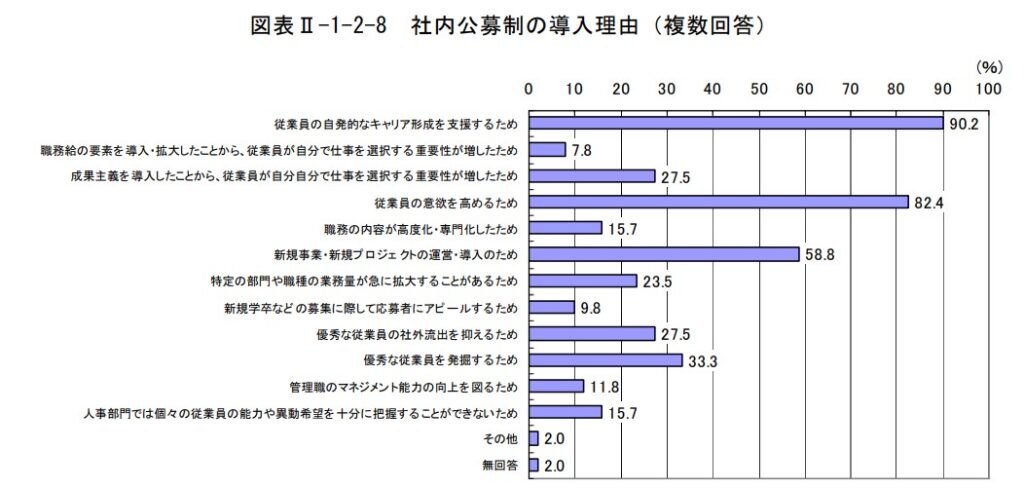

実際に、独立行政法人労働政策研究・研修機構(2007)の調査によれば、社内公募制度の導入理由について、「社員の自発的なキャリア形成の促進」(90.2%)がトップに挙げられており、次に「社員の意欲向上」(82.4%)、「優秀な社員の発掘」(33.3%)、「優秀な人材の社外流出を抑える」(27.5%)などが挙げられています。

【関連記事】

▶キャリア自律の詳しい内容については、こちらの記事をご確認ください。

社内公募制度導入までの流れ

次に、社内公募制度を導入するまでの流れについて説明します。

実際には、その公募の目的や募集する職種、範囲などにより流れも変わってきますが、ここでは一般的な導入までのステップについて解説します。

STEP1、需要と目的の明確化

まず、社内公募制度を導入する目的と需要の状況を明確にします。

導入目的としては、純粋に人員が不足しているためということもあれば、従業員のキャリア成長の機会提供、組織内の人材流動性の向上などの目的も考えられます。

そして、その目的のために必要なポストや欠員情報を、該当部署や人事部から収集することで需要の状況を明確にしていきます。

ここでは、各部門の人員計画や過去の入社退社実績、今期の退職予定者情報などと照らし合わせて、制度の必要性と期待される利益についても検討を行う必要があります。

また、運用には人的な負荷もかかることから、実際に運用がスタートした際に管理できる環境かどうかの判断も不可欠です。

STEP2、ポリシーとプロセスの設計

次に、社内公募制度に関するポリシーとプロセスを策定します。

これには応募資格、選考プロセス、評価基準、内定後の手続きなどが含まれます。

ここでの設計が公平かつ透明でないと、従業員間での不公平感やモチベーションの低下を招くことにつながるため、明確な基準とプロセスを設計していくことが重要です。

多くの企業では、人事以外に応募の事実が漏れないようにするために、上司の承認を不要としたり、人事部内に専任担当者をたてるなどの配慮を行います。

また、社内公募で人員をまかなえなかった場合は、迅速に外部からの採用を行ったり、合格した場合に元のポストで欠員が生じるため、採用が必要となるということも考えられます。

このように、ケースバイケースでの対応が必要となることも想定した上で設計を行わなければなりません。

STEP3、サポートと調整

実際の導入の場面では、試験的な社内導入の成功を受けて、制度を全社的に展開していくケースが大半です。

試験的な社内導入の場合は、試験導入後の結果を踏まえて、改めて決定された社内公募制度の詳細と利用方法について、全従業員へ告知していくことが必要となります。

また、本格導入後であっても、制度の運用を継続的にモニタリングし、必要に応じて対象従業員へのサポートや追加トレーニングを提供していくことが求められます。

社内公募制度を導入するメリット・効果

社内公募制度を導入することのメリットや効果には、以下の3点が挙げられます。

1、職務に対するモチベーションの向上

2、キャリア自律支援

3、優秀な人材の発掘・社外流出の抑制

それぞれのメリットや効果について、詳しく解説していきます。

1、職務に対するモチベーションの向上

社内公募制度は、従業員が自身のキャリアパスを形成し、新しい役割や責任に挑戦する機会を提供します。これにより、従業員は自己実現や新たなスキルを獲得する感覚を持つことができ、それがモチベーションの向上に繋がります。

リクルートマネジメントソリューションズの調査(2022)を見ても、社内公募制度の導入目的について、企業の72.8%が「若手社員のモチベーション向上」、60.0%が「中堅社員のモチベーション向上」としています。

効果実感としても、一定の手応えが見られる結果となっています。

2、キャリア自律支援

社内公募制度が注目されている背景の項でも説明した通り、社内公募制度はキャリア自律を後押しするための施策として注目されています。

社内公募を通じて、従業員は自分のキャリアの方向性を決定するチャンスを得ることになり、自身のキャリアの成長に積極的に関与しやすくなります。

従来通りの企業主導の人事異動や、タレントマネジメントとの併用を行っている企業も多いですが、自主的なキャリア形成支援策として、選択肢を広げ、キャリア自律を促していけるというメリットがあります。

3、優秀な人材の発掘・社外流出の抑制

社内公募制度は、従業員が持っている潜在的な能力や才能を発見する良い機会を提供します。

組織はこれらの才能を活かし、より効果的に業務を遂行することができます。

また、従業員が自社内でキャリアの成長を見出すことができれば、彼らが他社への転職を考える可能性は低くなります。これにより、優秀な人材の流出を防ぎ、組織の安定性を高めることができます。

社内公募制度を導入するデメリットと回避方法

社内公募制度は多くのメリットがありますが、一方で主なデメリットとしては以下2点が挙げられます。

1、管理の複雑化

2、モチベーションの低下

ここからは、このデメリットと回避策について詳しく解説していきます。

1、管理の複雑化

社内公募制度の運用には、透明性と公平性を保つための厳格なガイドラインとプロセスが必要です。

これにより、人事部門や現場責任者の負担が増加し、管理が複雑になる可能性があります。

特に、上述したように企業主導の人事異動やタレントマネジメント制度との併用を行っている企業であれば、管理だけでも相当に複雑なものとなります。

これを回避する手段としては、明確なガイドラインを設定することと、可能であればデジタルツールを活用することが効果的です。

明確なガイドラインとは、社内公募制度のプロセスと基準を明確に文書化することで作成できます。これには応募資格、選考基準、応募プロセス、評価方法などを含めることと、対象となる全従業員が閲覧できる状態にしておくことが重要です。

この応募プロセスを管理し、追跡するための専用のデジタルツールやソフトウェアを導入することで、更に応募の管理、評価、通知プロセスが効率化されます。

2、モチベーションの低下

ここで説明するモチベーションの低下とは、落選したことによる就業意欲の低下や、社内公募の選考内容や基準に対する不公平感の2つが挙げられます。

落選した従業員に対しては、建設的なフィードバックを提供し、将来の応募に向けた改善策を示していくことが求められます。状況に応じて、キャリアカウンセリングや研修プログラムを通じて、彼らのスキル向上を支援していく姿勢も大切な要素となります。

また、不公平感を回避するには、選考プロセスと決定の透明性が不可欠な要素となります。

どのようにして候補者が選ばれたのか、理由を明確にすることで、納得感の醸成を図ります。

全従業員に対して、プロジェクトベースの役割を与える機会を設けたり、メンターシッププログラム、クロストレーニングなどを行うことにより、さまざまな形式のキャリア成長機会を提供していくことも有効な打開策となるでしょう。

社内公募制度の導入事例

大企業での社内公募導入事例

2023年4月発行の労政時報によると、三菱ケミカル株式会社では、原則として社内公募制度を取り入れているという事例が紹介されています。

三菱ケミカル株式会社では、キャリアのオーナーシップは社員にあるという考えの下、2020年に社内公募制度を導入しています。

同社では、社内公募を原則とし、充足ができなかった場合は従来通りの会社主導による異動に切り替えたり、社外からの中途採用を行っています。

一年に4回公募のタイミングを設けており、原則として6カ月を応募から異動までの運用期間としています。

社内公募の施策以外にも、上司と中長期的な観点からキャリアについて話し合う「キャリアデザイン面談」や、同世代でキャリアを話し合う「年代別キャリアワークショップ」など、自律的キャリアやライフプランを支援する制度も多く設けています。

中小企業での社内公募導入事例

厚生労働省のキャリア支援企業表彰(2015)によると、理容室をはじめサロンを展開する株式会社 玄では、共に育つという考えの下に、社員の自立や夢の実現をサポートしているという事例が紹介されています。

同社では、トレンドを研究するためのチームを社内公募で募り立ち上げました。

その自発的な活動の中から学んだ流行などの情報を各店舗や顧客へ発信、業界ディーラー主催のヘアショーへ参加することにより社員の能力向上にもつながっています。

その他にも、社員の希望する働き方やキャリアビジョンに合わせて面談の上、異動先を決めるなど、適材適所の人員配置を考えながら決定しています。

まとめ

- 社内公募制度とは、会社が必要とする職務の要件を明示し、その職務に従事したい従業員が応募し、選抜する仕組み。

- 社内公募制度導入までの流れは以下の3ステップ。

1、需要と目的の明確化

2、ポリシーとプロセスの設計

3、サポートと調整 - 社内公募制度は、モチベーションを向上させ、キャリア自律を促す、優秀な人材を発掘し社外流出を防ぐメリットがある一方で、適切な運用管理、明確な登用基準やプロセスの確立を怠ると、逆にモチベーションの低下を招く恐れがある。

フォスターリンクでは、企業の組織・人材マネジメントに関する支援を行っています。

社内公募制度を含めた従業員の自律的キャリア形成について検討されている方は、ぜひご相談ください。

参考文献

・リクルートワークス研究所(2022)「異動に関する個人意識調査」

・独立行政法人労働政策研究・研修機構(2007)「社内公募制など従業員の自発性を尊重する配置施策に関する調査」

・内閣府(2022)「令和4年版高齢社会白書」高齢化の推移と将来推計

・株式会社労務行政(2023)「労政時報」第4055号